コピックの使い方・前編

初心者向け:コピックの基礎的な使い方と豆知識

以前の勤務校の広報用ブログで、学科の紹介のために自分のイラストや漫画の制作過程を使って説明した記事です。

※文章の前後に勤務校名や実名を入れていたため一部改正・加筆しており、元記事より長めです。

元記事に興味がございましたら、ネットで「コピックの使い方」を検索していただければヒットすると思います。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

コピックは色数が多く鮮やかで手軽に使えるところが魅力。

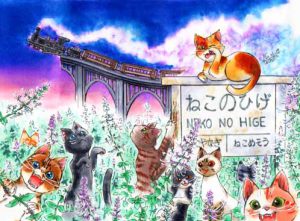

このイラストを例に、コピックの使い方の基礎知識とちょっとしたコツを前・後編に分けて紹介します。

- 準備

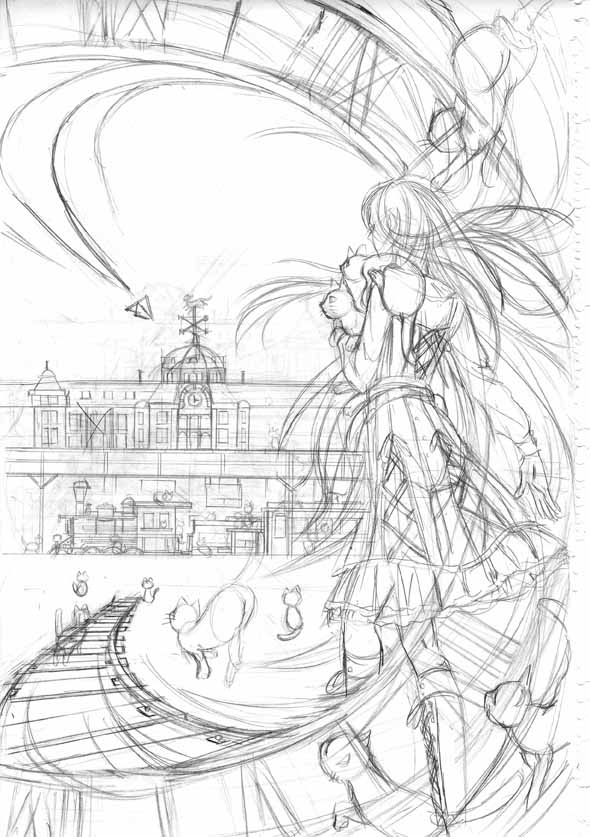

まずは下絵。

後ろの建物の窓が足りませんが、トレスして描くので部分的に使いまわします。

- 清書

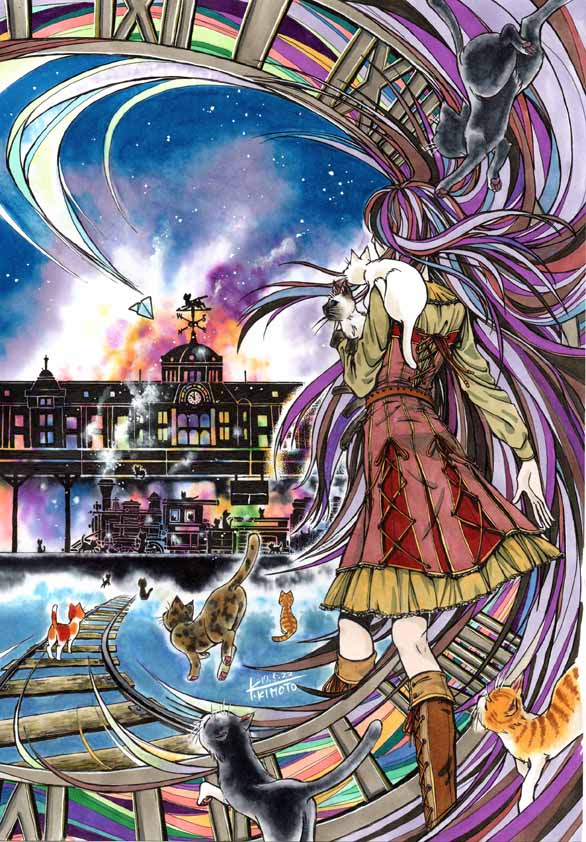

下絵の次は線画。

ペン入れ・墨入れなど呼び方はいろいろありますが、要するに「消しゴムで消せない画材」で線を整えて描くことです。

コピックはアルコール溶剤を使った画材です。

油性ペンなどの線の上にを塗ると線が滲んでしまうので、線画専用のマルチライナーというペンがあります。

このペンがない場合は、市販のボールペンやマンガつけペン用インクで代用できることもあります。

PILOTのHI-TECシリーズやuniのSIGNOシリーズの一部などが使えます。

機関車がまだ描けてませんが、着彩の直前に駅舎と同じ雰囲気にしたくなってのちほど機関車も線画で加えました。

今回はSIGNOの黒で描きましたが、インクの色や紙の種類、描いた直後など条件によっては滲むこともあるので必ず試し描きしてくださいね。

つけペンの場合はPILOTの証券用インク(黄色のパッケージの箱)が使えます。

また、わざと滲ませて雰囲気を出すのもいいかも。

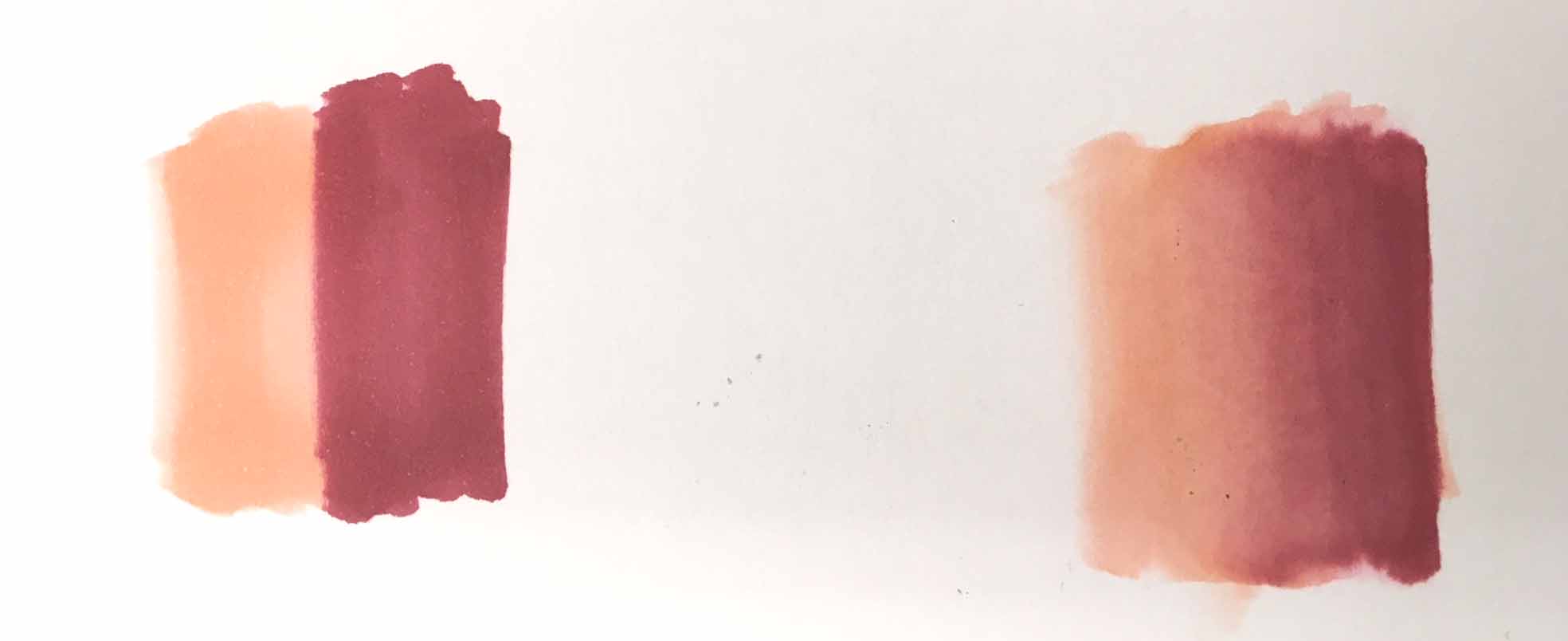

普通のボールペンだとこういう感じで滲むので線画の色によっては独特の線画になります。

ただし塗ってるうちにも滲むので気をつけてください。

コピックはコピーした絵に塗ってもコピーの線がにじまないということが名前の由来です。

線画の段階でコピーを取っておけば失敗してもやり直しができます。

家庭用プリンターのコピーでも大丈夫ですが、プリンターインクが染料インクの機種でのコピーの場合だと線画は滲んでしまうので、確認してからにしてくださいね。

- いよいよ着彩!の前に、・・・

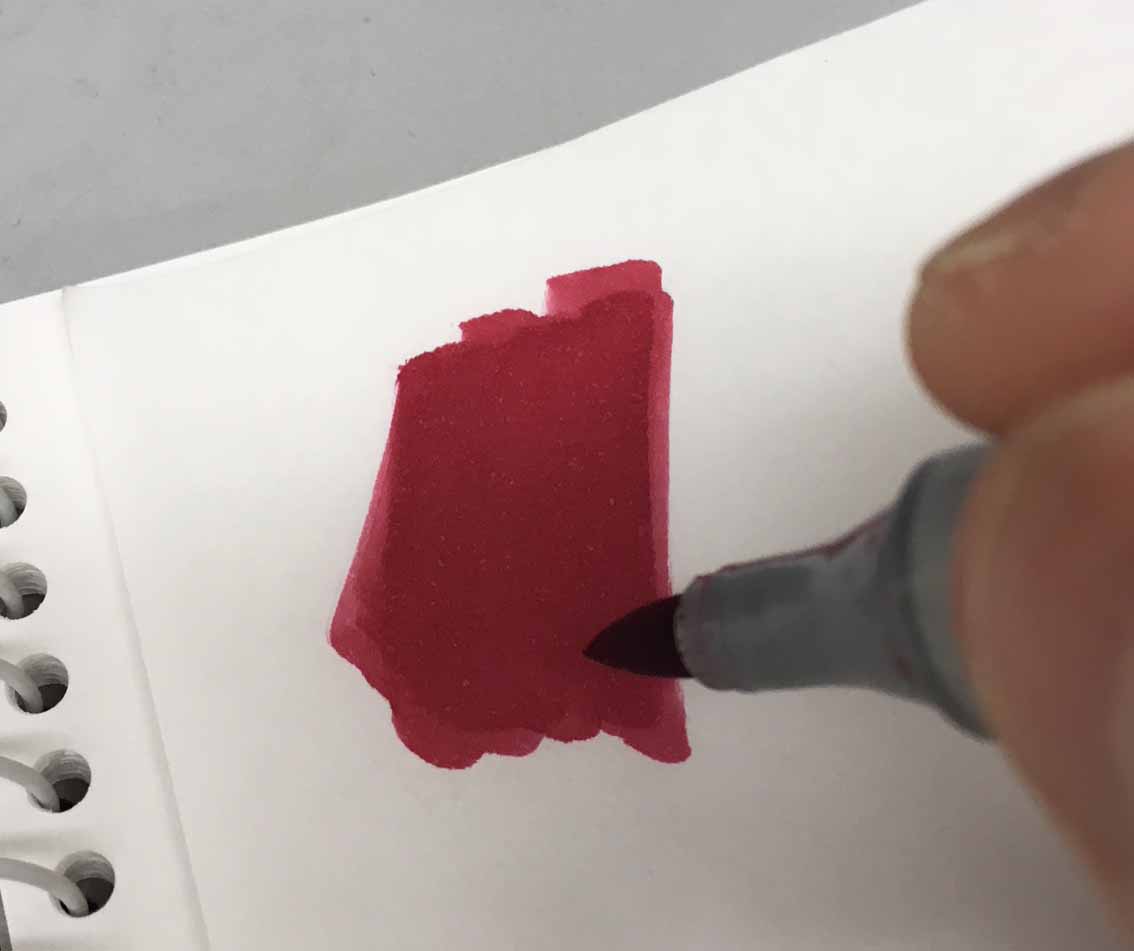

アルコール溶剤は水よりも乾きやすく染み込みやすいので、輪郭線からはみ出たり紙を突き抜けて机を汚してしまったり、ゆっくり塗ってると最初に塗ったところが乾いてムラだらけになってしまいます。

下にいらない紙などを敷いて、画用紙などの厚手の紙に乾かないうちに一気に塗るのが基本。

塗りながら迷っている暇はないので、失敗しそうなところはあらかじめ色合わせしておきましょう。

例えば、建物のところのステンドグラスのような部分。

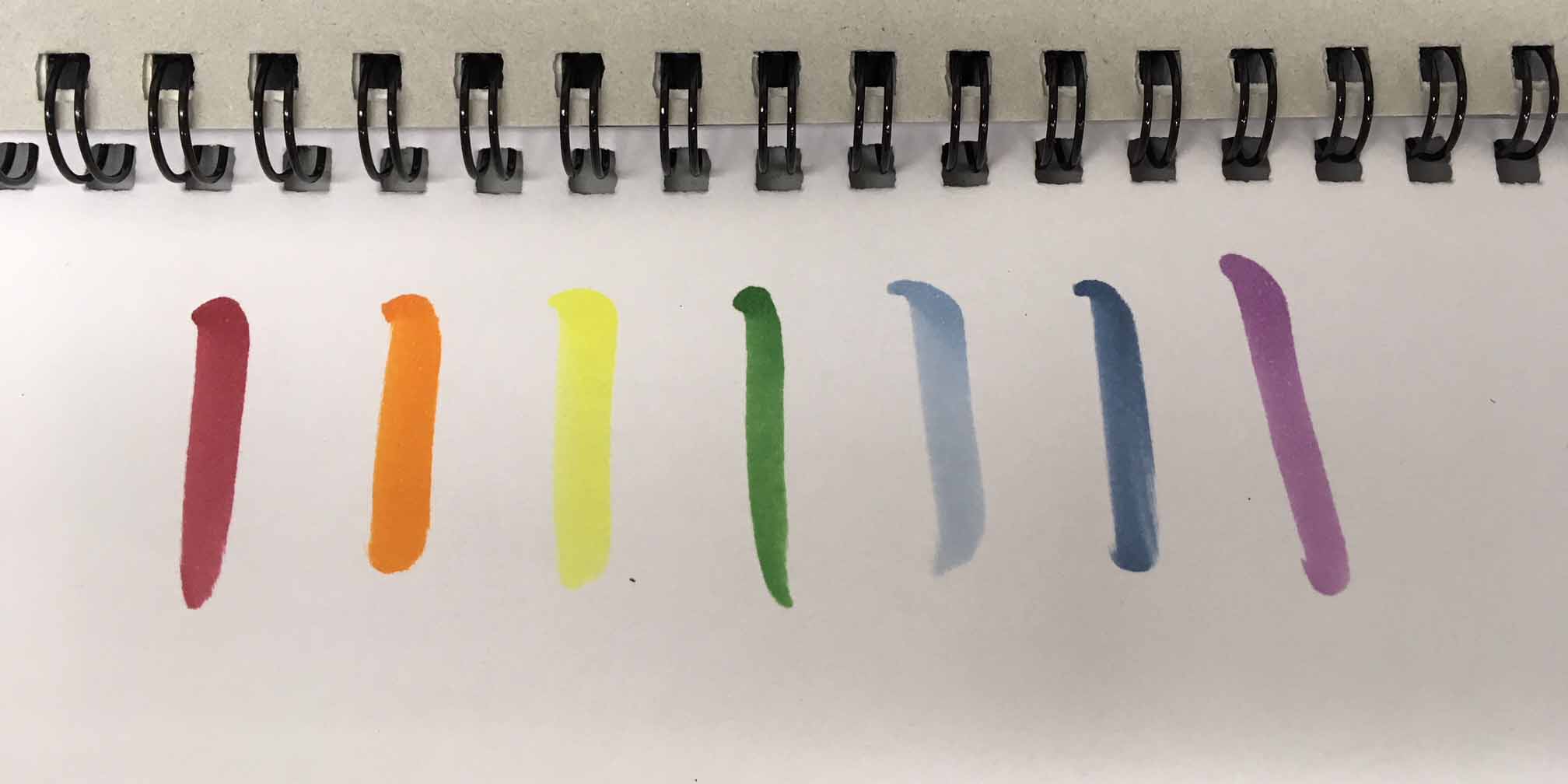

虹の色を表現したかったので7色あればよいのですが、

なめらかなグラデーションにするとこんな感じになります。

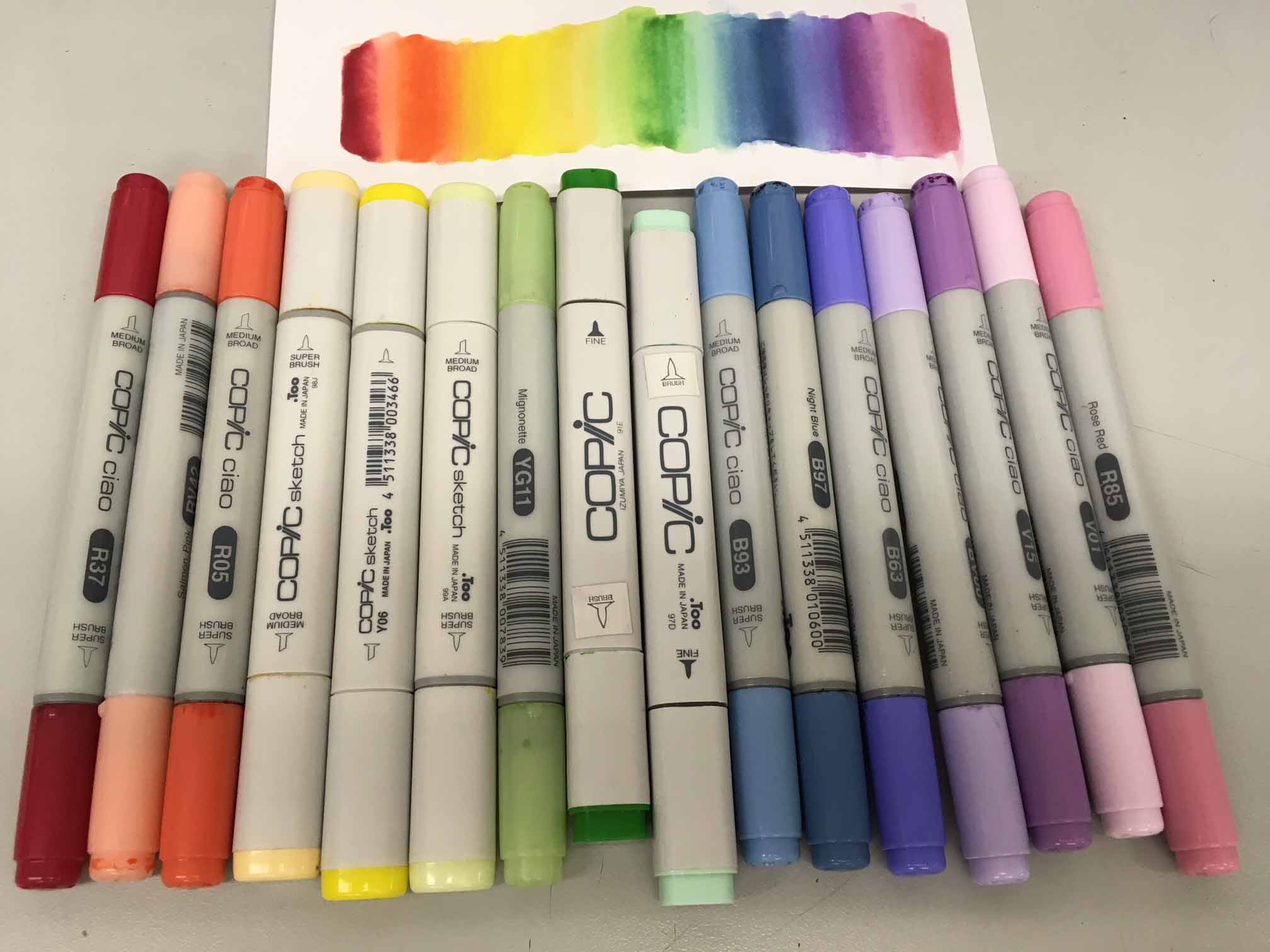

そのために実際はこれだけの色を使いましたが、これもやってみなければ何色いるのかわかりませんでした。

キレイなボカシやグラデーションのコツは塗りの順番。

コピックは薄い色に濃い色を重ねる塗り順ではくっきり色が分かれてしまうので、濃い色→中間色→薄い色で色を重ねていって滲ませていき、ムラになった場合は乾かないうちに微調整します。

逆にいえば、くっきりさせたい場合ムラに気をつけながら塗ればOKです。

この場合はしっかり乾いてから次の色を塗れば、さらに滲みなくキレイに塗れますよ。

- 練習は大事!

早く塗りたい!のは当然なのですが、せっかく頑張って描いたイラストを慣れないうちにいきなり塗ってしまうより、ムラにならないよう、なめらかなグラデーションになるよう丸や円柱などの簡単な形で練習を重ねてみましょう。

そんなんやる気出ない!のであれば、線画のコピーやプリントアウトで心ゆくまで練習してみても良いと思います。

紙がコピー用紙の場合は塗り心地が全然違うので、色味を見るための試し塗りと割り切ってくださいね。

準備も練習も出来たし、さぁ着彩!

…と、長くなったので今回はここまで。後編に続きます。